歯の構造〈象牙質〉

2023年09月4日

皆さんこんにちは、淀川区加島の川越歯科医院です。

今回は象牙質のお話をしたいと思います。象牙質は歯の重要な部分を構成する組織であり、エナメル質の下に位置しています。

それでは象牙質にはどのような役割があるかなどを見ていきましょう。

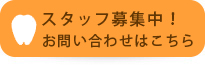

(おさらいとして歯の構造を記載しておきます)

*歯の構造

・エナメル質

・象牙質

・セメント質

・歯髄と言われる歯の神経

*象牙質について

象牙質は歯髄(歯の神経)が存在する歯髄腔を取り囲むようにあります。

歯髄を外部の刺激や細菌から守る役割を果たす重要な部分です。

・硬度

象牙質のモース硬度は約5~6です。同じくらいの硬さの物はガラスになっています。

エナメル質は約6~7になるのでエナメル質と比べると象牙質の方が柔らかい組織になっています。

う蝕が象牙質まで到達するとその後急速に虫歯が進行してしまいます。

・象牙質の主成分

無機質(ハイドロキシアパタイト)が約70%で、残りはコラーゲンなどの軟組織でできています。

弾力性や柔軟性があるので、エナメル質に衝撃が加わったとしてもある程度破折を防ぐことができます。

また、噛む際の衝撃を吸収する役割も果たしています。

・色と透明性

色は名前の通り黄色味がかった象牙色をしています。

更に加齢とともに色が濃くなっていく傾向にあります。

・生理的第二象牙質

年齢と共に形成されていく生理的な象牙質です

・第三象牙質(病的第二象牙質、修復象牙質、補綴象牙質)

第三象牙質は第二象牙質とは違い、生理的に形成されるものではなく

①咬毛、摩耗

②う蝕

③窩洞形成

などの外部からの刺激によって形成されます。

・臨界Ph

歯が解け始めるのがエナメル質だと大体約5.5となっています。

象牙質だと約6.0~6.8で溶け出すとされています。

象牙質はエナメル質よりも酸に対する抵抗力が弱いのでエナメル質と比べると虫歯になりやすくなっています。

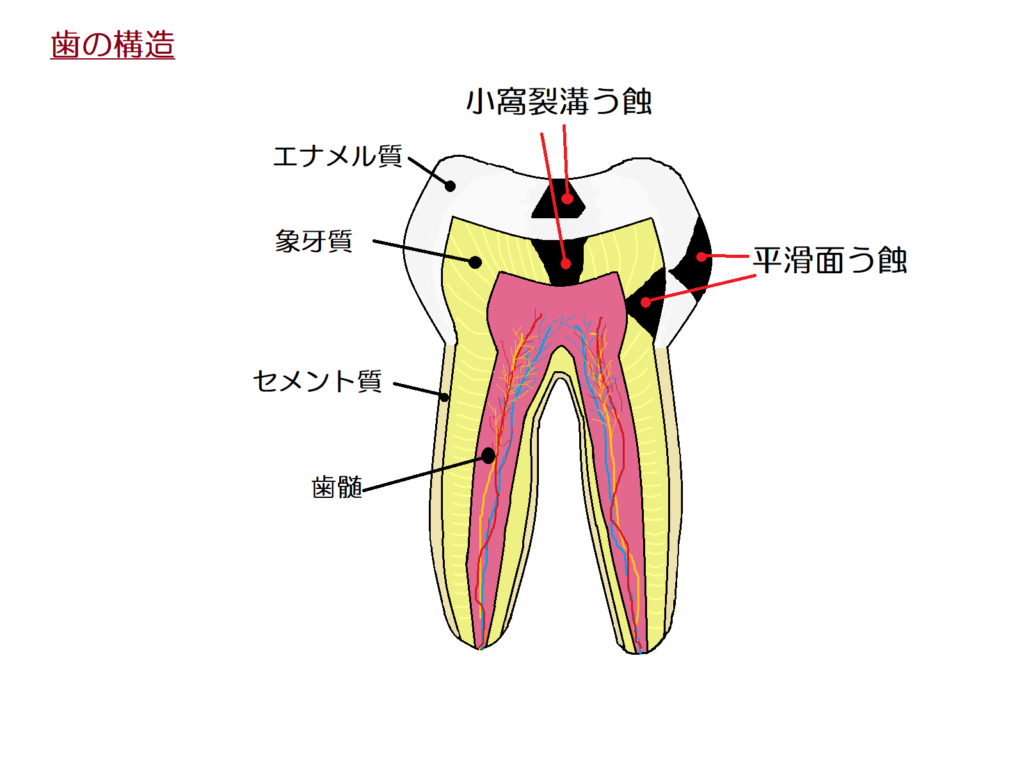

・虫歯の形

象牙質は小窩裂溝(歯の溝)う蝕、平滑面(歯の横)う蝕とも逆三角形の形を呈しています。

ちなみにエナメル質は小窩裂溝う蝕では正三角形、平滑面う蝕では逆三角形の形をしています。

エナメル質ももちろんですが、象牙質も歯を守るのにとても大切な役割を持っています。健康的な歯を保ち虫歯知らずのお口を手に入れるためにも普段から適切な口腔ケアを心掛けましょう!

「加島」駅から徒歩で

「加島」駅から徒歩で 「十三」駅からバスで

「十三」駅からバスで 「尼崎」駅から電車で

「尼崎」駅から電車で 06-6302-2423

06-6302-2423