歯の構造〈エナメル質〉

2023年08月24日

皆さんこんにちは。淀川区加島の川越歯科医院です。

虫歯やフッ素のことについてのお話をしたことがありますが、基本的に虫歯になるのもエナメル質からで、フッ素を塗布し強くなるのもエナメル質です。

ですので今回はエナメル質に焦点を当ててお話していきます。

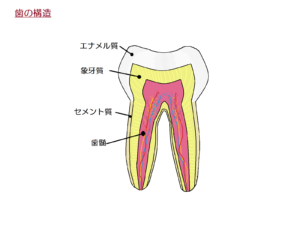

*歯の構造

・エナメル質

・象牙質

・セメント質

・歯髄と言われる歯の神経

歯の構造について

*エナメル質について

・硬度

エナメル質は人間の体の中で最も硬いとされている。

硬さを表すモース硬度は6-7くらいである。

ダイヤモンドのモース硬度は10とされているのでエナメル質は非常に硬い物質であるのがわかる。

エナメル質の役割は象牙質や歯髄を守ることである

・エナメル質の主成分

エナメル質の約97%がハイドロキシアパタイトでできている。

その中でも無機物の割合は約96-98%(主にハイドロキシアパタイト)で構成されている。

有機物の割合は約2-4%である。主にタンパク質などであり、エナメル質の形成と機能に重要な役割を果たしている。

・色と透明性

エナメル質は透明ではなく、微細な結晶構造により光が乱反射されるため、白っぽい色をしている。

ただし、エナメル質の色は個人差がある。

・形成

エナメル質は、歯の発達初期にエナメル芽細胞から形成されます。

エナメル芽細胞は、エナメリンやアメロゲニン(エナメリン、アメロゲニンはエナメル質に存在するタンパク質)を産生し、分解後には石灰化しエナメル質ができてくる。

ちなみに乳歯の歯胚(歯の卵のようなもの)が作られ始めるのが娠約6~10週目頃です。妊娠9~10週目にはエナメル質なども作られてきます。

・臨界Ph

通常口腔内のPhは約7.0の中性くらいです。

このPhが下がれば下がるほど口腔内は酸性に近づき虫歯のリスクが高くなります。

歯が溶け始めるのがエナメル質だと大体約5.5となっています。

象牙質だと約6.0~6.8で溶け出すとされているので、エナメル質がある程度酸に対して抵抗力を持っているのがわかります。

もちろん抵抗力があっても長期間の酸の曝露や口腔内の環境によって脱灰し虫歯になってしまいます。

唾液の機能の一つに再石灰化作用というものがあります。

これにより、エナメル質は初期虫歯程度であれば修復されることがあります。

エナメル質は、とても重要な役割を持っています。それは象牙質や歯の神経などを保護したり、硬いものを噛むためだったりと様々です。エナメル質を始めとして健康な歯の維持には適切なブラッシング、定期的な歯科検診、正しい生活習慣などが重要です。ご自身でも歯について理解し、適切なケアを行うことで、生涯入れ歯知らずで過ごせるように頑張りましょう!

「加島」駅から徒歩で

「加島」駅から徒歩で 「十三」駅からバスで

「十三」駅からバスで 「尼崎」駅から電車で

「尼崎」駅から電車で 06-6302-2423

06-6302-2423